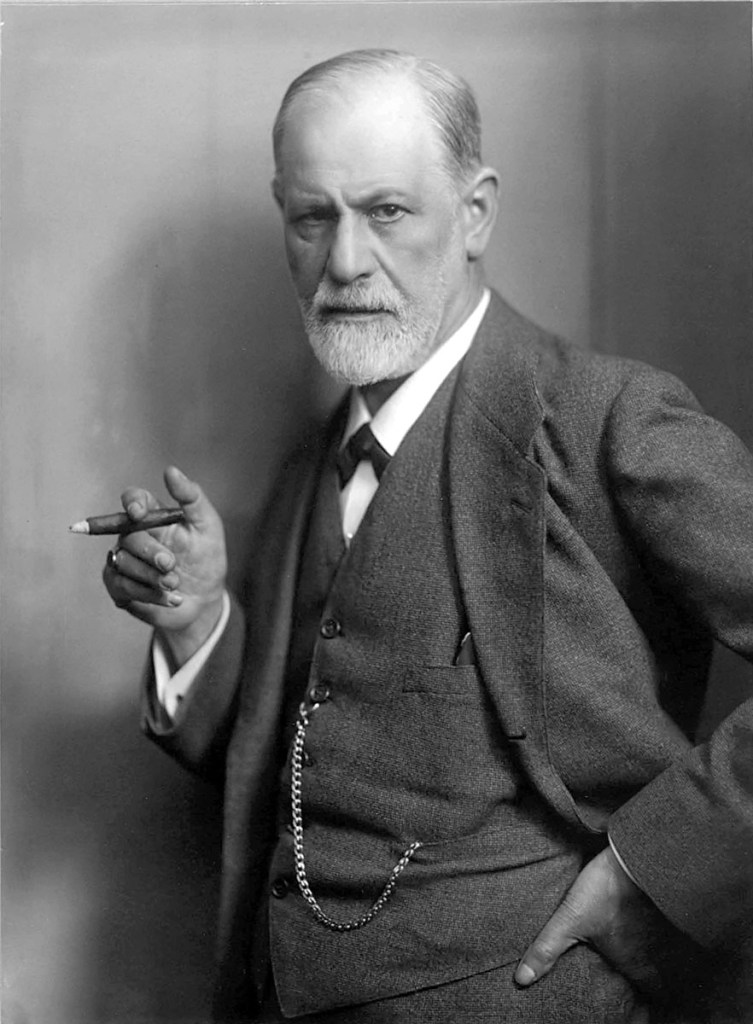

“Cuando Sigmund Freud visitó el Partenón por primera vez en 1904, se sorprendió al descubrir que sí existía en realidad, «igual que lo aprendimos en el colegio». Le llevó algún tiempo armarse de valor para hacer la visita y describió con elocuencia las incómodas horas de indecisión que pasó en Trieste, tratando de decidir si coger el barco de vapor hasta Atenas o navegar hacia Corfú como había planeado en un principio. Cuando por fin llegó y subió hasta las ruinas de la Acrópolis, el placer se mezcló con el estupor. Era como si —o por lo menos así contó la historia— hubiera estado caminando junto al lago Ness, hubiera divisado al legendario monstruo varado en la orilla y se viera obligado a admitir que después de todo no era solo un mito. «Existe de verdad.»

No todos los admiradores del Partenón han tenido el coraje de seguir a Freud. Uno de los que no estaban dispuestos a correr el riesgo de verlo por sí mismos fue Werner Jaeger, un conocido erudito clasicista de principios del siglo XX y apasionado defensor del poder humanizador de la cultura de la antigua Grecia. Jaeger llegó hasta Atenas al menos una vez, pero marcó un límite y se negó a subir hasta el templo en ruinas por temor a que «la realidad» no estuviese a la altura de sus expectativas.

Jaeger no tenía de qué preocuparse. A lo largo de los últimos doscientos años o más ha habido pocos turistas que no se hayan impresionado ante el Partenón y su espectacular enclave en la Acrópolis ateniense: viajeros intrépidos de finales del siglo XVIII desafiaron guerras, bandidos y algunos insectos harto asquerosos para poder vislumbrar por primera vez la arquitectura y la escultura griegas «en la realidad»; toda una variedad de políticos y super estrellas de la cultura, desde Bernard Shaw hasta Bill Clinton, han competido por ser retratados con los ojos llenos de lágrimas entre las columnas del Partenón; los autocares descargan diariamente montones de visitantes, cada vez más numerosos, que hacen del Partenón la principal atracción de su peregrinaje ateniense, pendientes de los pormenores arqueológicos que regurgitan sus guías.

Los turistas, sin duda, son grandes expertos en convencerse a sí mismos de que están disfrutando, y la presión cultural que nos impele a impresionarnos, al menos retrospectivamente, por lo que creemos que debería impresionarnos puede ser casi irresistible. A menudo sucede que incluso las maravillas de la cultura universal más aclamadas se tiñen de decepción cuando uno las tiene delante, cara a cara: la Mona Lisa es irritantemente pequeña; las Pirámides serían mucho más evocadoras si no estuviesen en los márgenes de los barrios periféricos de El Cairo y si no hubiera en el lugar establecimientos tan prosaicos como un Pizza Hut. No ocurre lo mismo con el Partenón. Contra todo pronóstico, el Partenón parece funcionar para casi todo el mundo y casi siempre, a pesar del sol ineludible, la muchedumbre, los guardias de seguridad tocando el silbato cada vez que alguien trata de salirse de la ruta prescrita en torno al yacimiento y, desde hace ya muchos años, el montón de andamios.

Así pues, a primera vista, la historia moderna de este monumento ha de contarse con brillantes superlativos. Un emprendedor hombre de negocios y además diplomático papal de Ancona fijó el tono en el siglo XV, cuando visitó Atenas en 1436: entre las inmensas colecciones de «increíbles edificios de mármol […] el que más me complació de todos», escribió, «fue el enorme y maravilloso templo de Palas Atenea en la ciudadela más alta de la ciudad, una obra divina realizada por Fidias, que cuenta con 58 imponentes columnas, cada una de más de dos metros de diámetro, espléndidamente adornado por todos los lados con las imágenes más nobles». Escritores y críticos posteriores han ido acumulando los elogios. Como era de esperar, quizás, los visitantes anticuarios de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX babeaban con la «exquisita simetría» del Partenón, su «gloriosa estructura» y la «armoniosa analogía de sus proporciones».

¿Por qué andarnos por las ramas? «Es el triunfo más inigualable de la escultura y la arquitectura que el mundo haya contemplado jamás», fue la tajante conclusión de Edward Dodwell en 1819, al poco de su regreso de tres viajes a Grecia. Cien años después, Le Corbusier, el profeta más famoso de la modernidad arquitectónica del siglo XX, siguiendo prácticamente el mismo guion basó su nueva visión de la arquitectura en la absoluta perfección del Partenón. «No ha habido nada igual en ningún otro lugar ni en ningún otro período», escribió en su manifiesto, Hacia una arquitectura (que está ilustrado con no menos de veinte fotografías o dibujos del edificio, algunas memorablemente yuxtapuestas a su moderno análogo como un triunfo del diseño, el automóvil).

En otra ocasión, consideró, en un tono más típicamente modernista, que «una imagen nítida permanecerá en mi mente para siempre: el Partenón, robusto, desnudo, escueto, violento, una protesta clamorosa contra un paisaje de gracia y terror».”

Mary Beard. El Partenón. Barcelona. Ed Crítica. 2025. pp 9-12.